Deborah Turbeville nació el 6 de julio de 1932 en Stoneham, Massachusetts, en una familia acomodada que alternaba la vida entre un hogar elegante al norte de Boston y su casa de veraneo en Ogunquit, Maine. Su infancia transcurrió rodeada de un ambiente cultural que incluía visitas a la ópera, el cine y el teatro, reforzando tempranamente su sensibilidad estética .

Con apenas 19 años se mudó a Nueva York con aspiraciones a la actuación, pero pronto fue contratada por la diseñadora Claire McCardell como asistente de taller y modelo interna, siendo este su primer contacto con el mundo de la moda. Ese entorno la llevó a conocer a Diana Vreeland, lo que culminó con su primer trabajo editorial en Ladies’ Home Journal, luego Harper’s Bazaar (1963–65) y más tarde como editora de moda en Mademoiselle (1967–71)

Sin embargo, el dinamismo editorial la atrajo poco: la atrajo la creación visual. En los años sesenta adquirió su primera cámara Pentax y empezó a experimentar, formación que se consolidó tras un taller en 1966 con Richard Avedon y Marvin Israel, fue entonces cuando Turbeville abandonó parcialmente la edición para dedicarse a la fotografía.

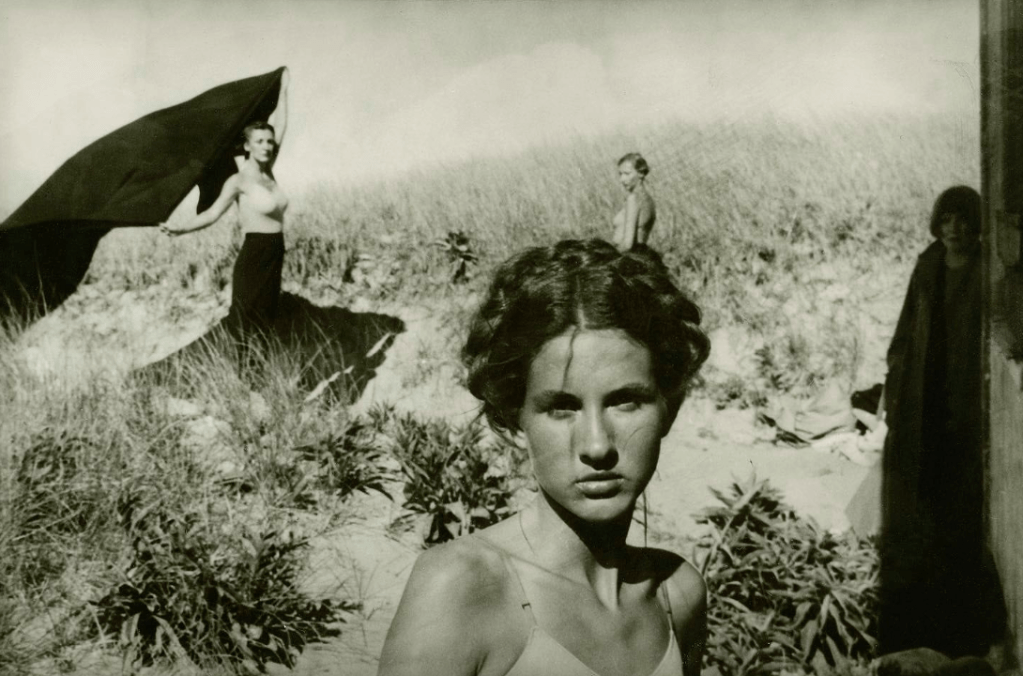

La carrera fotográfica de Deborah Turbeville se desplegó en una intersección poco común entre la moda y el arte, con una sensibilidad narrativa y una estética diferente que desafiaron los estándares visuales de la industria editorial durante más de tres décadas. A diferencia de muchos fotógrafos de moda que trabajaban dentro de un marco comercial definido, Turbeville supo forjar un estilo inconfundible que escapaba de la lógica del consumo para abrir paso a una poética visual íntima, melancólica y profundamente femenina.

En su paso de trabajo como editora a comienzos de los años 60, para revistas como Harper’s Bazaar y Mademoiselle, comenzó a entender las dinámicas del mundo editorial, el lenguaje visual de las publicaciones femeninas y el papel que jugaba la imagen en la construcción de la femineidad y el deseo. Sin embargo, pronto se sintió limitada por la rigidez de esas estructuras y comenzó a desarrollar un interés más profundo por la fotografía como medio de expresión.

Durante esta etapa temprana, conoció a dos figuras fundamentales para su formación: Richard Avedon, el maestro del retrato y la elegancia formal, y Marvin Israel, el influyente director de arte de Harper’s Bazaar y colaborador de fotógrafos como Diane Arbus y Lee Friedlander. Fue con ellos con quienes tomó un curso intensivo de fotografía que cambiaría su vida. Israel, especialmente, la animó a explorar un enfoque más personal, introspectivo y experimental.

A mediados de los años 70, y ya con cámara en mano, Turbeville empezó a producir trabajos que rompían los esquemas tradicionales de la fotografía de moda. Fue en ese momento cuando comenzó su verdadera carrera artística.

El punto de inflexión llegó en 1975 con la publicación en American Vogue de la serie Bathhouse, donde retrató a cinco modelos en un antiguo baño ruso en ruinas de Nueva York. Las imágenes, lejos de exaltar la belleza corporal o las prendas, presentaban figuras femeninas espectrales, vestidas con tonos apagados, desprovistas de glamour, con miradas ausentes y cuerpos aparentemente frágiles. El entorno desgastado, húmedo y decadente sumaba a la atmósfera de inquietud y nostalgia.

Este trabajo llamó la atención. Mientras algunos la criticaron por mostrar a mujeres enfermas, pasivas o vulnerables, otros como la crítica de arte de The New York Times la alabaron por haber revolucionado el lenguaje visual de la moda. Con esta serie, Turbeville introdujo la idea de que la fotografía de moda podía ser, también, una narración psicológica, un relato ambiguo, una evocación emocional. No estaba interesada en vender ropa, sino en contar una historia.

En contraste con sus contemporáneos como Helmut Newton, con su erotismo agresivo, o Guy Bourdin, con su color saturado y composiciones surrealistas, Deborah Turbeville cultivó un lenguaje visual introspectivo y atmosférico. Su uso de tonos apagados, desenfoques deliberados, grano evidente y una composición desestructurada la alejaban de la estética publicitaria dominante y la acercaban más a una sensibilidad pictórica, incluso literaria.

El tratamiento físico de sus fotografías también fue parte esencial de su firma estética. Rayaba los negativos, recortaba y pegaba las impresiones, añadía cinta adhesiva o manchas, e incluso re-fotografiaba imágenes ya manipuladas. Este gesto artesanal y casi obsesivo por destruir y reconstruir la imagen hablaba de una visión profundamente personal del medio: para Turbeville, la fotografía no era solo un registro de lo que estaba frente a la cámara, sino una manifestación de estados interiores.

Además, se distanciaba del ideal de belleza dominante. Sus modelos rara vez miraban a la cámara, no sonreían ni posaban con actitud dominante. Sus cuerpos, a menudo en movimiento o desenfocados, parecían flotar dentro de atmósferas cargadas de silencio y ambigüedad. Sus sesiones evocaban una suerte de teatro existencial donde el tiempo parecía suspendido.

A lo largo de su carrera, Turbeville colaboró con las revistas de moda más influyentes del mundo, incluyendo Vogue (ediciones americana, italiana, francesa y rusa), Harper’s Bazaar, L’Uomo Vogue, The New York Times Magazine y Mirabella. Sin embargo, nunca se dejó absorber por la lógica del mercado. Mantuvo siempre una distancia crítica con respecto al sistema de la moda, y utilizó sus encargos como espacios para explorar la psicología, la memoria, la nostalgia, el paso del tiempo, y el deterioro.

Durante los años 80, fue una de las pocas fotógrafas en ser convocada por Vogue de manera regular, pero imponiendo siempre su propia visión estética. Era conocida por trabajar con cámaras analógicas de 35 mm y medio formato, y por preferir locaciones que evocaran espacios abandonados: mansiones derruidas, conventos vacíos, baños públicos olvidados, palacios polvorientos, ruinas en penumbra.

En 1981, Jacqueline Kennedy Onassis, entonces editora en Doubleday, le encargó fotografiar lugares secretos y olvidados del Palacio de Versalles. El resultado fue el libro Unseen Versailles, un proyecto que le tomó más de dos años y que terminó consolidando su lugar en la fotografía artística. Turbeville accedió a sitios que no estaban abiertos al público, y capturó una versión onírica del famoso palacio: habitaciones en sombra, ángeles rotos, muros carcomidos por la humedad, cortinas rasgadas… un mundo de belleza en ruinas.

Este trabajo no solo fue celebrado con el American Book Award, sino que fue también exhibido en instituciones de prestigio como el Centre Pompidou en París, el Museo Tamayo en México y el Museo de Arte de Houston. Con él, Turbeville cruzó definitivamente la frontera entre la moda y el arte.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Deborah Turbeville continuó produciendo series fotográficas para casas de moda como Comme des Garçons, Guy Laroche, Valentino, Ralph Lauren, Calvin Klein, y Nike, aunque siempre bajo sus condiciones estéticas. Una de sus colaboraciones más memorables fue con Valentino, fotografiando las colecciones en palacios italianos y jardines olvidados que evocaban escenas del cine de Visconti.

Paralelamente, desarrolló proyectos editoriales independientes en ciudades como San Petersburgo, Nueva Orleans, San Miguel de Allende, Praga, Budapest y Newport. Le atraían los lugares con historia, cicatrices del tiempo, ciudades donde la opulencia había dado paso al abandono. Estas series fueron reunidas en libros como Studio St. Petersburg (1997), Casa No Name (2009) y Past Imperfect (2010).

También realizó retratos de celebridades, aunque bajo un enfoque inusualmente íntimo. En 2004, por ejemplo, fotografió a Julia Roberts para The New York Times Magazine en una sesión cargada de sombras, telas flotantes y reflejos, alejándose del glamour habitual de Hollywood.

Hacia el final de su carrera, Turbeville continuó produciendo trabajos personales, pero con menor frecuencia. Vivía entre Nueva York y México, particularmente en una casona antigua en San Miguel de Allende, que ella misma restauró y convirtió en estudio, y que funcionó como escenario para muchas de sus últimas fotografías.

El universo visual de Deborah Turbeville se erige como un susurro persistente entre ruinas, una bruma poética que flota sobre el canon de la fotografía de moda del siglo XX. Mientras que sus contemporáneos celebraban el brillo, el color y la exuberancia del cuerpo, Turbeville caminó en sentido contrario: su cámara se volvió hacia el deterioro, la penumbra, lo ausente. Su obra, lejos de la exaltación de la belleza hegemónica o del fetichismo comercial, invoca una estética espectral, una meditación visual sobre el tiempo, la memoria y la condición femenina.

Deborah Turbeville fue una fotógrafa que miró la moda desde un lugar completamente distinto al de sus colegas. En lugar de mostrar ropa con glamour o a modelos perfectas posando para la cámara, ella creó escenas misteriosas, silenciosas y llenas de emoción. Sus imágenes no buscaban vender, sino transmitir una sensación: la de algo que está a punto de desaparecer, de desvanecerse, como un recuerdo o un sueño que no logramos atrapar del todo.

Una de las cosas más llamativas de su trabajo es la atmósfera. Muchas de sus fotos parecen tomadas en lugares abandonados: casas viejas, baños públicos vacíos, palacios en ruinas o habitaciones con paredes descascaradas. Estos espacios no son solo fondos, son parte fundamental de la imagen. Dan una sensación de soledad, de nostalgia, de tiempo detenido. No hay movimiento, ni alegría forzada. Más bien, hay una calma que puede parecer triste, pero también muy bella.

Sus modelos también se alejan de lo habitual. No posan de forma provocativa ni sonríen, no miran a la cámara, como si estuvieran en otro mundo. Parecen distraídas, pensativas, melancólicas. No están ahí para llamar la atención, sino para habitar la imagen con una presencia tranquila, a veces frágil. Con esto, Turbeville construyó una imagen diferente de la mujer: no como un objeto decorativo, sino como alguien con una vida interior, un misterio.

Además, sus fotos tienen una apariencia muy particular. A diferencia de otras imágenes de moda que buscan nitidez, brillo y colores intensos, las de Turbeville son suaves, borrosas, a veces con manchas o rayones. Quería que se vieran viejas, gastadas, como si hubieran estado guardadas por años en una caja. Para ella, la fotografía no debía ser perfecta, sino tener marcas del paso del tiempo.

Turbeville usaba el blanco y negro con mucha sensibilidad, y cuando trabajaba en color, lo hacía de manera muy sutil, con tonos apagados y cálidos. Nada en sus imágenes es estridente. Todo tiene un aire de misterio. A veces incluso parece que estamos viendo escenas de una película antigua o fragmentos de un sueño. Esa forma de trabajar hace que sus series fotográficas se parezcan a diarios personales o a álbumes encontrados. Hay algo íntimo y secreto en ellas. A menudo juntaba varias imágenes en una misma hoja, como si fueran partes de una misma idea. También mezclaba fotos con papeles escritos a mano, cintas adhesivas, manchas o recortes. Le interesaba mucho el objeto fotográfico, no solo la imagen como tal. Sus obras parecen hechas a mano, como si cada una fuera una pieza única.

Otro punto clave en su trabajo es el uso del tiempo. En sus imágenes no parece que las cosas estén ocurriendo en un presente concreto. No hay actualidad ni moda “del momento”. Todo parece antiguo, fuera de época. Por eso, aunque sus fotografías aparecieran en revistas de moda, no seguían las reglas del mercado. Turbeville prefería crear una sensación emocional antes que mostrar un producto.

Su forma de ver el mundo sigue inspirando a muchos fotógrafos y artistas actuales. Y aunque muchas de sus imágenes fueron hechas por encargo para revistas o marcas importantes, nunca perdió su estilo personal. Turbeville logró usar la moda como excusa para hablar de temas más profundos, como la memoria, la soledad, el paso del tiempo, o lo que significa ser mujer.

Deborah Turbeville no fue una fotógrafa de moda común. Fue una artista que usó la cámara para explorar sentimientos, lugares olvidados y formas nuevas de mirar a las personas. Su obra nos invita a detenernos, a mirar con atención y a aceptar que en lo borroso, lo viejo o lo roto también hay belleza.

Libros publicados por Deborah Turbeville

- Unseen Versailles (1981)

- Wallflower (1978)

- Studio St. Petersburg (1997)

- Past Imperfect (2010)

- Casa No Name (2009)

- Deborah Turbeville: The Fashion Pictures (2011)

Deja un comentario